BUY REASON: 弱市场、强周期、需求稳定、产能出清…

后记

对2024年5-10月份的猪价判断是上涨 {2024.6.6}

【供给端】周期下行,猪企负债率居高不下,行业70%的负债率,没有能力再扩张,由此导致供给端受限;

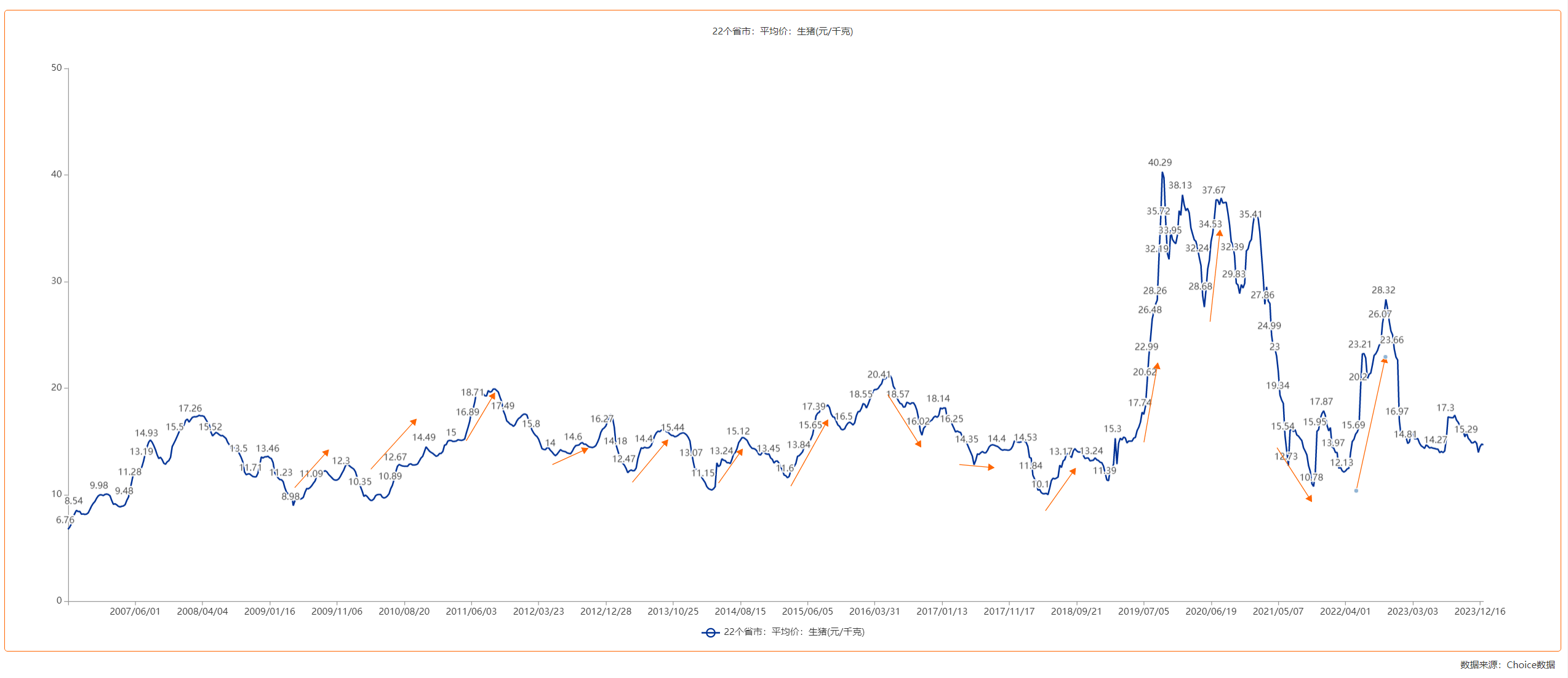

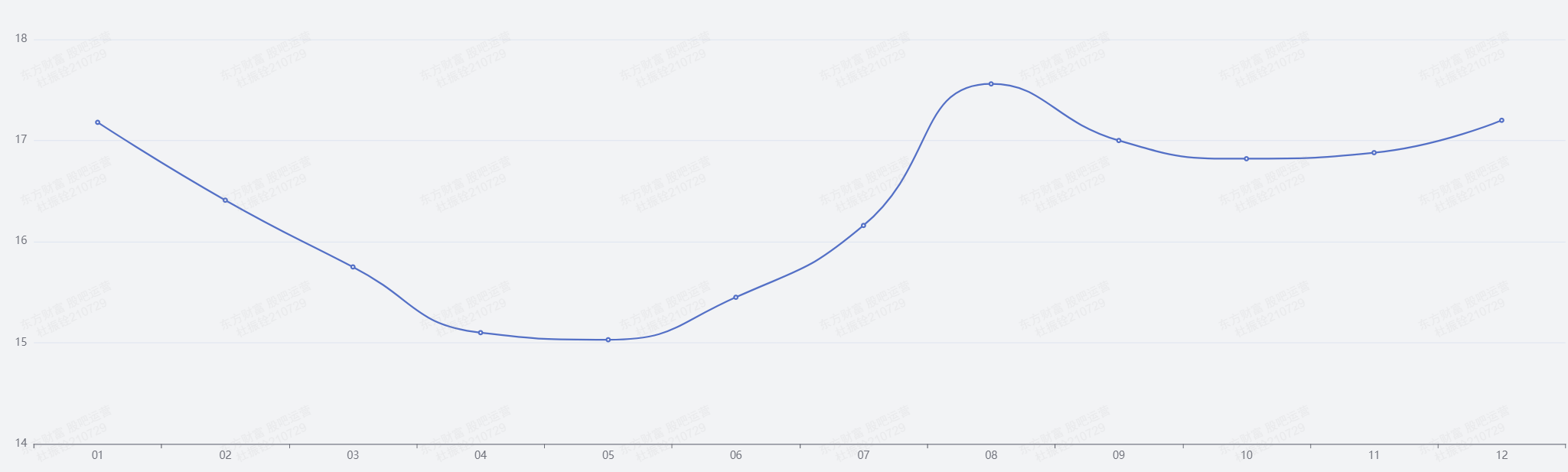

【需求端】进入肉类消费旺季,2009-2023年间的猪价中,5-10月份的猪肉价格有11次是上涨,3次下跌,1次不涨不跌,从季节因素上看,8~10月份是消费旺季,有中秋、国庆及腌制腊肉的需求

综述

本文主要有几块内容:

1、牧原股份/生猪行业的盈利模式,通过出售母猪/仔猪/商品猪赚钱

2、生猪行业周期性产生的原因,以及和其他周期行业的不同之处

3、生猪行业的竞争格局(集团、公司+农户、散养户)和牧原股份的护城河

4、牧原和温氏技术路线优劣势分析

5、投资猪周期中遇到的问题和挑战

行业

1、商业模式

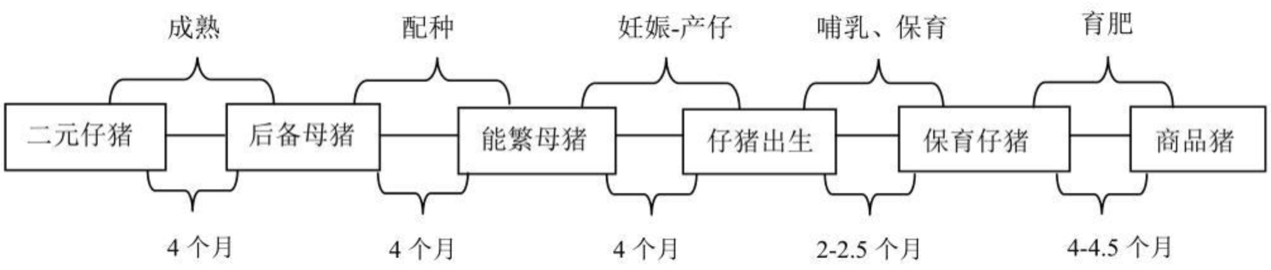

养猪主体通过育种,培育能繁母猪,能繁母猪养10个月进行受精、妊娠,诞下仔猪。仔猪经过5个月左右的断奶、育肥长大成120kg左右的商品猪。商品猪通过猪贩子卖给屠宰场,有些企业会自己建屠宰场,经过屠宰切割,运往销售点,最后到消费者餐桌。

由于产品基本没有差异化(其实还是有点的,体现在瘦肉率、猪肉口感风味),且准入门槛较低(能做好的门槛很高),定价完全由市场决定,各家公司的核心竞争力在于对成本的控制。养猪的成本主要由:饲料(60%)/育种(20%)/防疫(15%)/人工(5%) 组成。大致可以分为饲料成本和生产效率成本。

饲料的价格是波动的,这部分成本没有绝对值,产粮大省饲料会便宜有些。生产效率取决于管理人员专业、猪场自动化和卫生条件、育种领先等。但中国幅员辽阔,不同地区差异巨大。气候不同,养殖的效率和风险也不相同,南方的饲料、防疫、存活率就比北方高一点,而北方的猪价则比南方高一点。

2、周期

A)原理和表现形式

周期即供需变化,猪肉在需求端稳定,供给端波动。

需求端:猪肉的需求稳定,超长期(10年期)看呈现缓慢下降趋势。一方面是猪肉符合国人的饮食习惯,一方面是国内资源不适合大面积养牛羊。短期3-5年的需求可以看作恒定值,在6.5亿头左右。

年内需求春夏低,秋冬高,呈季节性波动。猪价南方高(广东福建/温氏所在地),北方低(内蒙古新疆)。

供给端:企业产能过量时,猪价低迷,导致亏损,企业或个人亏损到一定幅度就会减少养殖规模,甚至退出市场,产能出清,供给减少,猪价上升,周期上行。

周期上行时,供小于求,而企业扩产需要18个月,产量不能迅速提高,猪企可以享受较长时间的高猪价,资本市场也往往会有:预期阶段,产品价格上涨阶段,以及业绩实现阶段,股价可以得到充分演绎。而景气周期持续时间短的品种,有些产品价格刚上涨2-3个月,连业绩还没开始释放,价格就已经下跌,周期就已经结束了。

周期下行时,猪价下跌,企业亏损,部分企业产能出清或破产。行业的亏损幅度、公司现金流状况(成本控制+财务状况)是产能出清的核心。

生猪价格主要受到供给影响,按照层级分类如下:

商品猪 → 仔猪 → 能繁母猪 → 企业负债

- 商品猪的数量多少直接决定了猪价的高低

- 仔猪的价格高低决定了补栏意愿,价格越低,储备越少,10个月之后商品猪越少

- 能繁母猪数量多少决定了10个月之后商品猪的产量,但目前也有些企业屯猪不用。由于生猪养殖技术的提高,国内PSY也在不断提高,生仔猪所需要的能繁母猪也越来越少了。所以能繁的降低并不一定会导致仔猪减少,也有可能是单头母猪生的更多了

- 企业负债高低决定扩张意愿,负债低,现金流充裕,产能扩张,能繁数量增加;负债高,现金流紧张,变卖资产还债,能繁母猪减少

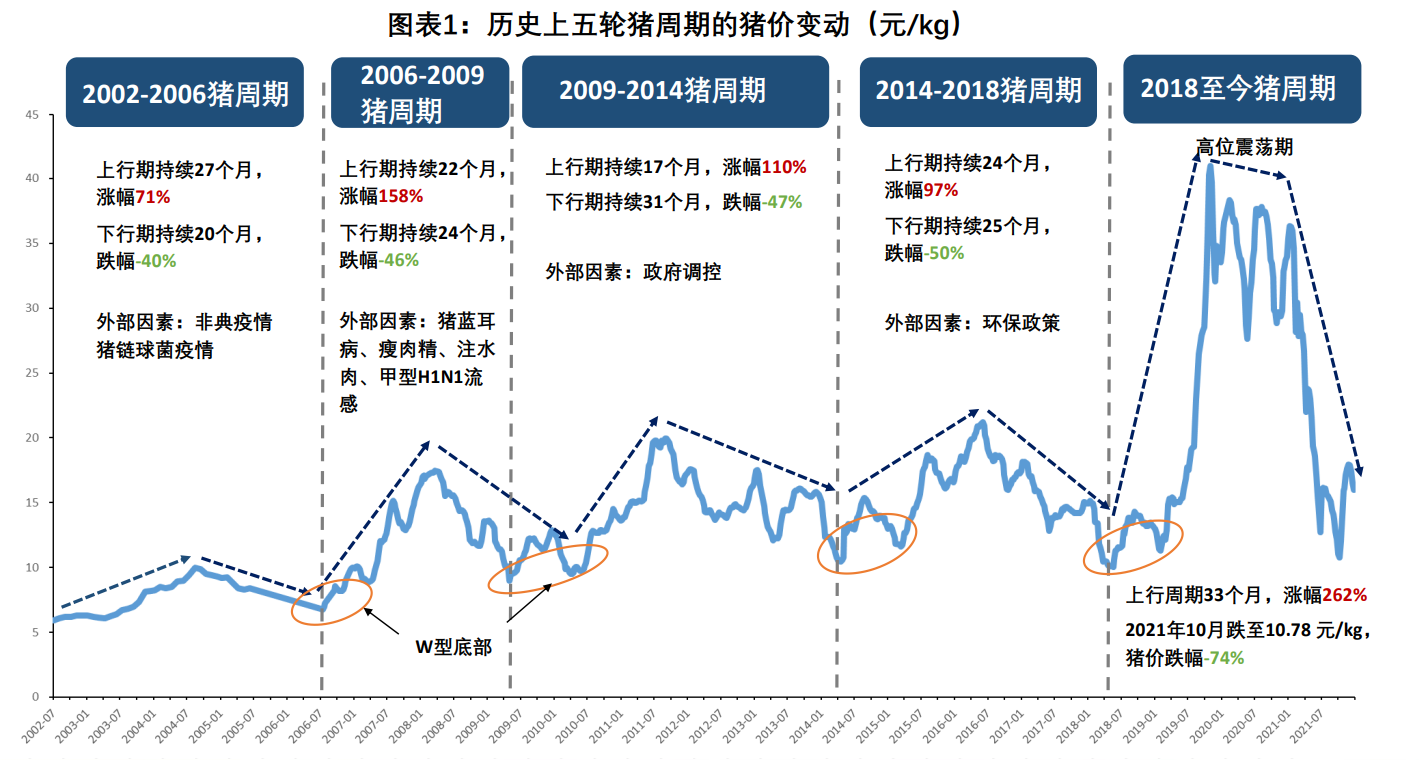

B)对过去的复盘

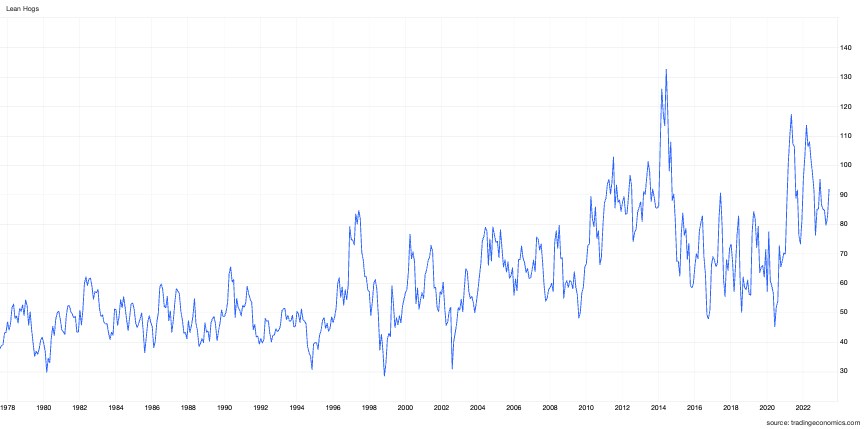

1978年以来美国猪肉价格变化

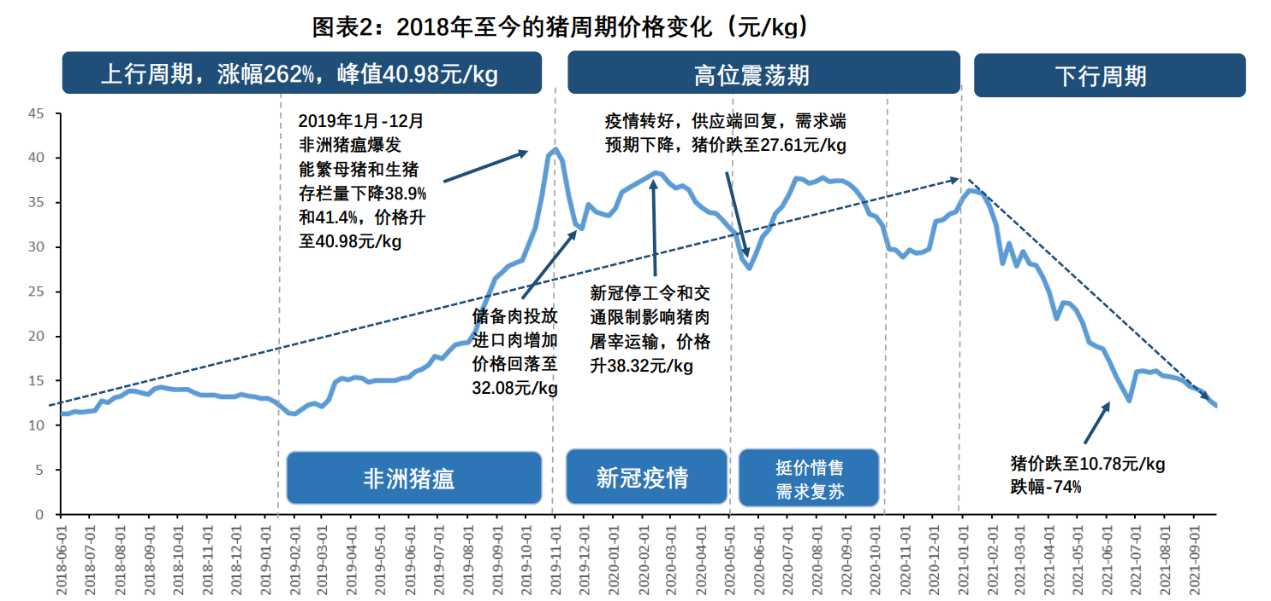

非洲猪瘟是本轮猪周期的最重要影响因素,猪瘟造成母猪、生猪存栏大幅下降,从根本上影响猪价走势。非瘟初期,疫猪病猪降低猪肉消费信心,初期猪价有所下降,随后由于能繁母猪产能大幅去化,猪瘟导致恐慌性抛猪,市场生猪短缺,猪价迅速攀升,2019年11月猪价最高至40.98元/公斤;2020年初新冠疫情的影响下,施行停工令和猪肉屠宰运输管制,2020年2月猪价升至38.32元/公斤;随着疫情好转,供给端生猪出栏增加,2020年6月猪价回落至27.61元/公斤。2020Q2后,能繁母猪存栏量正向增加,生猪产能恢复,在2020Q4消费旺季小幅上升至36.34元/公斤,春节后猪价开启了持续下跌的趋势

与以往猪周期不同,本轮猪价在见顶之后,位于高位震荡13个月,打破过往上行周期的规律。在高位震荡阶段,本轮猪价受到2020新冠疫情交运管制的影响,使得生猪供应受阻。除此之外,本轮猪周期玉米价格暴涨提升了养殖成本,玉米价格由2018年8月1940元/吨一路上涨到2021年1月的2629元/吨,并维持在2700元/吨左右的高位,玉米价格暴涨带来的饲料成本上行,传导至生猪价格。

雪球和股吧频繁争议的一个问题是:未来还会不会有周期?

C)对未来的预判

价格周期是由于供需不平衡形成的,如果未来没有周期,则意味着供需是平衡的。猪肉的需求是稳定的,故未来没有周期可以等价于未来供给稳定。但这是不可能的,有以下三点原因:

1、 生猪从扩产到育肥需要18个月,这就意味着要在一年半前判断未来的市场行情,根据判断来进行增产和减产,几乎不存在这样的可能性。

2、 各家猪企成本差异巨大,分布在14~21元/公斤。这就意味着猪价18元/kg时,有的猪企盈利的时候,有的猪企还在亏损。如果猪价持续保持,亏损的猪企必然会被出清造成产能空缺,供给减少,价格上涨。(有人说其他猪企会立刻填补空缺,但这在我看来几乎不存在。长期来看是会填补空缺,但短期来看,一个企业的出清是不可预测的,任何外部的条件都有可能让他继续生产,比如地方政府为了就业进行救助,如果其他猪企预测落后产能出清并增产,一旦落后产能并没有出清,则会进一步加剧整个行业的供给)

3、 市场经济下,企业都追求利润和规模,就会有扩张的动力,想让一个行业都按计划经济的方式生产分配是不可能的,这种激励机制和政策是难以执行的

走向成熟的过程会导致行业充分竞争,压低猪价。但中国企业差异化的成本和一体化的养殖路径,又使得周期的波动在转型期可能比美国更剧烈,利润率更高,一旦一体化养殖市占率过高,它也将承担自身成本低导致行业成本低对自己的影响

关于这一轮的猪周期,从2019到2023,以及对未来的一些看法:

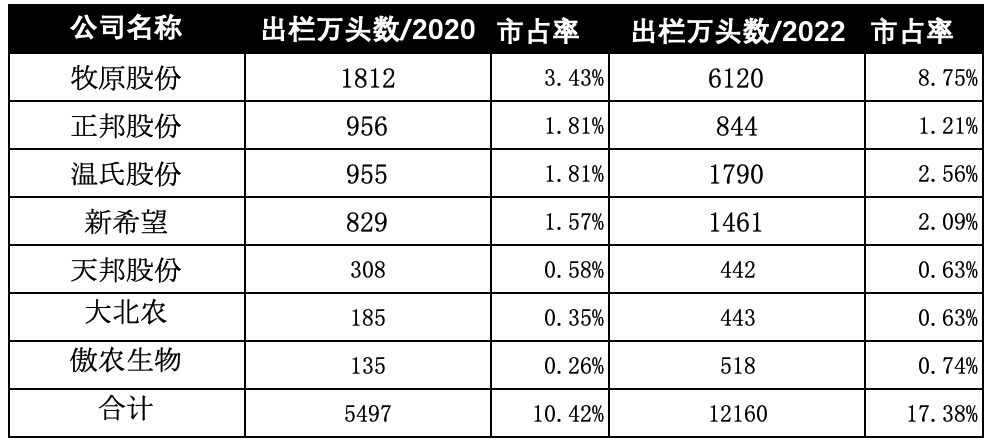

上一轮周期猪价特别高,很多企业疯狂加杠杆扩张(当然也有保守的)比如正邦股份、新希望、温氏股份,猪价高的2021年赚了很多钱。但随着猪价的快速下跌,杠杆也造成了猪企巨额的亏损。

很多人都说20192021年的周期,猪企赚的盆满钵满,但事实上,现在猪企财报上现金流并不充裕,反而还很紧张。这就是因为上行周期顶部杠杆加的太多,然后遇到周期下行,亏损被杠杆放大,赚的钱又都吐了回去,还需要不断地借债维持高产能的生产,负债率持续升高,目前上市公司的普遍负债率60%多,一些激进的在7080%,这种负债率还能有多少上涨的空间?负债的空间意味着现金流的空间,也就意味着扩产能繁的能力,甚至是否被淘汰的命运。

当下(2023Q2)有些企业(温氏)都在赌下半年猪价上涨,或者明年有上行周期。如果赌对了,则化解债务赚一笔,如果赌错了,就收缩市场,破产倒闭。但大家都增加产能,大概率猪价会一直低迷。

市场主体的倒闭顺序:

由于公司+农户的成本 > 散户成本 > 集团成本,故这部分公司+农户大概率先倒闭。一方面是因为成本高,一方面是因为作死没本事非要逆周期扩张。

对未来的判断(2023年9月15日):

1、 猪价下跌加深,跌倒11:产能加速出清,打爆企业杠杆,猪价将会迎来新一轮的上行周期

2、 猪价维持低位震荡,保持在16:产能缓慢出清,可能需要两年左右,企业慢慢退出

不能确定猪价如何变化,但可以肯定的是周期还存在。猪价的底部未必是产能的底部,产能的底部未必是股价的底部。

按生成组织形式分,生猪养殖行业可以分为大集团、企业+农户、散养户。

3、市场格局

我国生猪市场肉产量基本稳定在5000~6000万吨,2018年出栏6.94亿头,2019年受非洲猪瘟影响,出栏5.44亿头。出栏标准体重115kg,销售均价在17元/kg,我国生猪市场达到了万亿规模

2018年我国集团化大企业(指存栏1万头能繁母猪以上)的占比约8%,2022年此比例已提升至39%左右(温氏股份投资者调研)

4、集团 or 公司农户

散养户、公司+农户、集团化。

散户:

a) 养殖成本低,散户养猪十分灵活,不用承担大公司的一些刚性成本,比如污水处理、粪便处理、育肥饲料、防疫疫苗(大公司往往采购指定的药物,散户可能会用土方混一些中草药也有比较好的效果),见Bilibili-山村养殖

b) 抗周期能力弱,猪价下行的时候,由于资金实力不够,很容易破产。尤其是随着大企业规模越来越大,散户的利润空间会被挤压的更小,比如法国养猪的农民每年自杀超500余人。

c) 人数越来越少,新一代的年轻人很少愿意去养猪了,也很少有能力再养猪了

d) 政策对散户不友好,国家希望猪价平稳,出台了很多环保政策,禁止个人再随随便便养猪了

竞争格局的核心在于成本控制,而不是规模领先。成本控制不好,很容易形成增收不增利,养的越多,亏得越多的情况。

公司+农户模式(温氏):

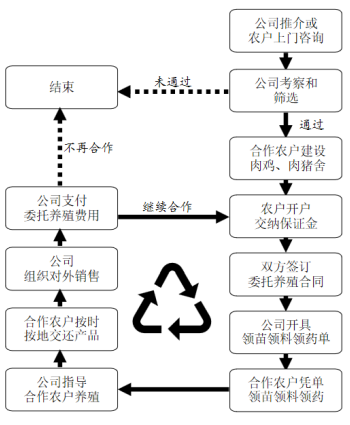

公司负责鸡猪育种、营养和防疫等技术研发,生产出鸡苗、猪苗、饲料、兽药和疫苗,提供给合作农户饲养肉鸡和肉猪至出栏。在合作农户饲养过程中,公司提供饲养管理、疫病防控和环保处理等养殖关键环节一整套技术支持和服务,同时做好过程监督和管理工作,确保合作农户按照公司技术和质量标准规范饲养。合作农户饲养肉鸡、肉猪达到出栏天龄后,按公司指定地点和方式交还给公司,公司组织对外销售并与合作农户结算,支付委托养殖费用,该批次合作养殖结束。如果公司与该农户均有意继续合作,则需重新签订委托养殖合同,进入下一批次合作养殖,主要流程图如下:

委托养殖合同的签订 合作农户与公司达成合作意向后,双方签订委托养殖合同,开始合作。委托养殖合同约定公司提供 给合作农户鸡苗、猪苗、饲料、兽药等养殖物资的权属为公司,合作农户在合同期间按流程领用,无需 垫资;约定鸡苗、猪苗、饲料、兽药等养殖物资的领用价格(该价格为公司通过养殖管理模型测算的流 程定价,与市场价格不具有可比性);约定合作农户饲养肉鸡、肉猪达到出栏天龄应达到的上市率、正 品率、均重、食品安全等质量标准,以及各质量标准对应的单位基础委托养殖费用、交付方式等。合作 农户交付肉鸡肉猪时,公司根据其质量、数量以及对应的单位基础委托养殖费用计算得总收入,减去合 作农户领用鸡苗、猪苗、饲料、兽药等物资的费用,得出基础委托养殖费用,然后再结合合作农户在饲 养过程中实现的实际生产成绩(上市率、正品率、均重、料肉比等关键指标)对基础委托养殖费用进行 综合调整,得出实际支付合作农户的委托养殖费用。

公司不断升级 迭代经营模式,已由“公司+农户”升级为“公司+家庭农场”模式,目前继续升级为“公司+现代养殖小区+ 农户”模式,未来进一步向“公司+现代产业园区+职业农民”模式迭代。

第一种:公司投资建设标准化养殖场,吸引农户到养殖小区内与公司合作养殖。

第二种:合作农户根据公司标准,在养殖小区内投资建设标准化养殖场,然后与公司合作养殖。这 类农户通常是公司的长期合作农户,与公司签订了长期的合作协议。

第三种:地方政府专项产业基金投资或建设标准化养殖场,公司租用,然后发展合作农户到养殖小 区内与公司合作养殖。

一体化和公司农户模式的对比:

- 一体化对全产业链(育种/饲料/防疫/养殖)把控带来的各个细节的深耕细

a) 在饲料过程中,通过大数据分析,猪的营养是过剩的,从而改进每天的饲料成分,一天一个配方,实现低豆粕饲养

b) 同样的方法可以运用到疫苗分析,养殖过程积累的大数据筛选出各类细菌的耐药性,减少无效疫苗使用。

c) 现代化猪舍,用机器人代替人改进生产效率和成本(自动抓猪、自动喂食)

d) 易于实现食品安全和环保

- 一体化形成的标准化养殖模式降低资本对人的依赖(机械化、智能化)

a) 公司农户模式需要寻找有经验的养猪人,大多是农户,随着农村劳动人口越来越少,这部分人也会越来越少(未来趋势)

b) 公司农户模式需要的人多,牧原可以单人养3000头猪,农户模式可能只有100多头

c) 随着未来养猪从业人员的减少,人员工资会越来越高,导致公司农户模式成本越来越高,且扩产困难

- 一体化能在生产中收集到的全方位信息,用于改进生产技术,降低生产成本

- 一体化集团模式可以从上到下形成统一的企业文化和向心力,降低摩擦成本

a) 非洲猪瘟防控的处理,牧原通过一系列自上而下的举措,对猪舍的技术升级,成功防住了猪瘟;但其他猪企则没有将企业决策转化为农民行为的能力,且养猪人也没有能力和技术防止猪瘟。

- 一体化能够最大程度发挥信息技术的优势以及未来人工智能的优势

a) 牧原建立了信息管理系统,2100项指标,涵盖了猪、人、物、财、研发、技术、生产工艺流程的改进,海量的数据颠覆认知

b) 例子:1-饲养

- 公司+农户模式,投入小,扩张成本低,扩张效率高;集团模式扩张成本高

a) 重资产,对资金的要求高,并且猪有生长周期,建完猪舍还要养一段时间才有现金流

b) 老猪舍升级成本高,是建造新猪舍的10倍

公司+农户顺应当下中国的国情,一体化养殖符合未来生猪行业的发展趋势。未来牧原股份可能能占据整个生猪养殖的半壁江山,但那时候它的竞争对手也就变成了它自己

企业+农户的权责问题

- 市场低迷时,代养制下,农户会承担更多损失,比如垫付饲料费,公司头均费用显得偏低;周期上行,这部分利润会返还给农户,所以弹性较差

- 猪周期下行时,公司现金流承压,会恶意压低猪价,或没钱给农户送饲料,如正邦 2022 年发生的案例,部分地区没有饲料,造成猪吃猪的惨剧

- 猪周期上行时,农户出于利润考虑,会偷猪、偷卖。一只猪病死,正反两面拍照,报上去报病死两只,留一只卖掉利润归自己。

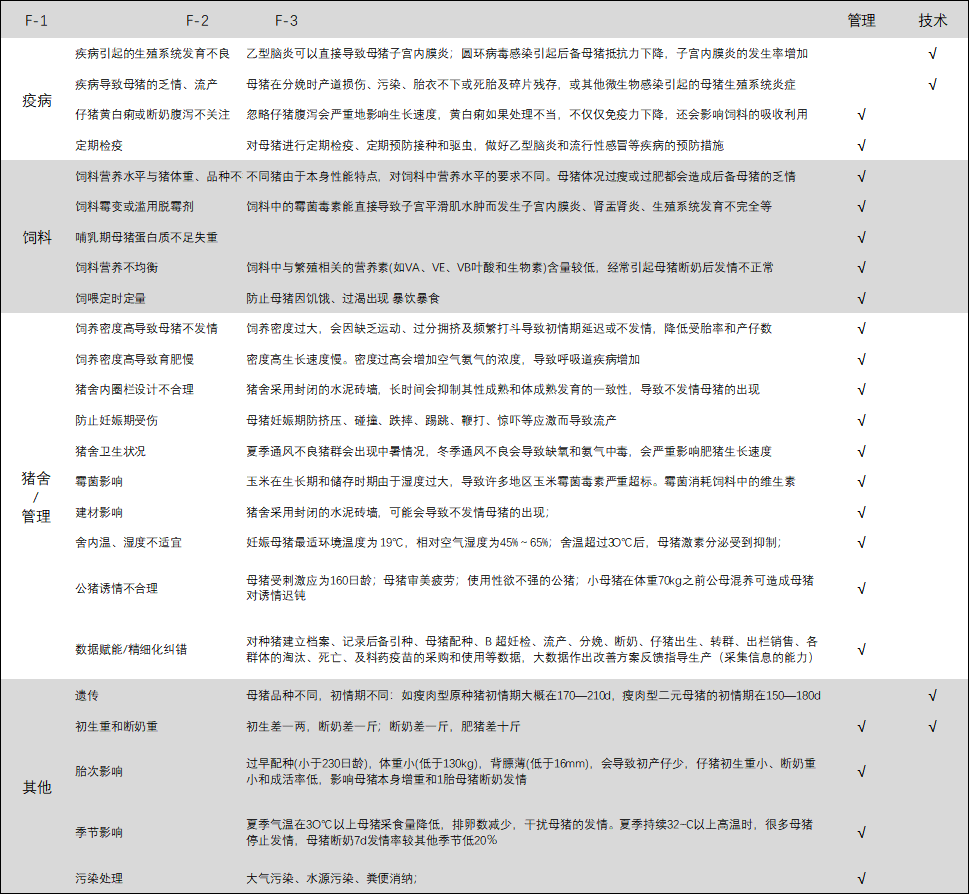

5、国内外生产性能比较及趋势

6、产业链上下游

饲料、养殖、屠宰、销售

7、工艺分析

猪舍

公司紧密结合中原地区特殊的气候条件,在猪舍设计过程中,一方面充分考虑了生猪健康生长所需要的温度、湿度、空气新鲜度等环境及防疫条件,另一方面,又充分满足了规模化、机械化、标准化的现代养殖需求,实现了为生猪提供洁净、舒适、健康的生长环境和减少工人劳动量、提高劳动效率的双重目的

育种

目前我们国内养殖的品种比较常见的就是三种,杜洛克、长白、大白,而杜洛克因为产仔数的先天劣势以及生长速度快,瘦肉率高的先天优势,所以多作为公猪使用,长白和大白在产仔数和繁殖能力上有优势,所以多作为母猪

二元猪指的就是长白和大白交配产生的后代,如果是长白公猪,大白母猪产生的后代就称之为长大二元,反过来长白母猪,大白公猪产生的后代就是大长二元。而使用二元母猪再使用杜洛克公猪进行交配,产生的后代就称之为杜长大或者杜大长三元母猪

二元和三元母猪最大的区别就在于利用的点不同,二元猪的优势在于繁殖性能上,所以二元猪多作为母猪饲养,公猪都会被阉割当成育肥猪饲养。而三元猪的主要优势在于生长速度、料肉比、造肉成本低几个方面,所以三元猪不论是公猪还是母猪多都是用于育肥饲养

但是由于我国非洲猪瘟的发生,导致母猪存栏量严重不足,原种猪的数量就更少了,所以二元母猪供不应求,又为了短时间内恢复母猪产能,所以很多三元母猪都被“赶鸭子上架”作为后备母猪使用。但由于其体内含有杜洛克基因,所以在繁殖能力上并不出众,甚至可以说不足

很多猪场反映,三元母猪难产、产后无乳或奶水不足、产后恶露不尽、子宫内膜炎、断奶后不发情、二胎综合征等问题非常严重,这就导致三元母猪的利用率大打折扣。另外三元母猪的产仔数也比二元母猪低,综合考虑三元母猪最多只能发挥出二元母猪80%左右的繁殖能力

三元杂交猪是指从本地纯种母猪和外来品种种公猪杂交产生的后代中选留母猪与另一外来品种种公猪杂交后所产生的后代。这种猪只能做商品用,不宜留作种猪。原因是三元杂交母猪与本地纯种母猪以及二元杂交母猪相比有以下缺点:

(1)繁殖性能不如本地种母猪和二元杂交母猪,且母性差,不能很好地哺育自己的后代;

(2)三元杂交母猪所生的后代对环境条件的要求较高,对疾病的抵抗力和对当地气候的适应能力均不如本地母猪和二元杂交母猪的后代;

(3)三元杂交母猪对日粮的要求较高,饲养成本大。

牧原育种的一个核心指标 PSY(PSY = 母猪一年生几胎 × 平均窝产活猪仔数 × 哺乳仔猪成活率)在 20 年初最低下降到 20,目前这一数值提升到 27 以上,属于行业较高水平。

高 PSY 意味着同样的能繁母猪数量,牧原能产出更多仔猪。这也使得牧原的仔猪成本低于同行,目前 断奶仔猪成本低于 350 元 / 头,在行业中具备明显优势。新希望等头部猪企也都从牧原采购仔猪。这 也使得牧原养殖猪只不需要承担购买仔猪的成本,还能通过出售仔猪赚取更高的利润。

养殖及防疫

(1)早期隔离断奶技术(SEW):公司仔猪断奶日龄为16-18日,处于行业领先水平。

(2)分胎次饲养技术:本公司不仅仅将初产母猪和经产母猪分开饲养,而且将它们的后代也分别在不同的猪场进行保育和育肥,这样能更有效地降低不同胎次母猪群间及其后代间疫病传播的风险。

(3)多点式饲养技术:母猪群、保育育肥猪群和种公猪不同场区饲养,目的是防止病原在母猪、保育及育肥猪、种公猪的之间的相互传播。

(4)一对一转栏、不混群技术:公司生猪分阶段、按流程隔离饲养,猪群分组全进全出,保育阶段转育肥阶段时严格的一对一转栏,有效避免生猪混群导致的疫病在猪群间的交叉感染。

(5)自动化饲喂技术:公司生猪养殖过程中均采用自动化供料、自动化供水。自动化饲喂既是提高劳动效率,降低成本的措施之一,也是减少人员对饲料的直接接触,防止污染的重要措施。

(6)人工授精技术(AI):公司母猪配种100%采用人工授精技术。AI技术能提高优良种公猪的利用率;同时公、母猪不直接接触,可预防疫病的传播。目前公司人工授精过程中使用的“输精背袋”,获得国家实用新型专利。

饲料生产及配方技术

本公司饲料配方采用净能评估体系,与消化能评估体系、代谢能评估体系相比,能更准确地计算出动物的特定营养需求量;公司采用净能评估体系和真可消化氨基酸模式,精准衡量配方中有效蛋白质的含量,设计出最低蛋白日粮配方,提高了饲料的消化利用率,降低了饲料成本。

公司针对不同猪群及季节变化共设计出6类32种饲料配方,仅对保育和育肥阶段生猪就按其不同的体重区间制定了多达11种配方

生猪饲料中小麦与玉米之间的替代关系分析

公司在拥有“玉米+豆粕”型配方技术的基础上,结合南阳市小麦主产区特点,因地制宜研制了“小麦+豆粕”型饲料配方技术,在饲料营养中,小麦和玉米属于能量原料、豆粕属于蛋白原料,因此小麦和玉米具有一定的相互替代性,并且小麦的蛋白质含量较玉米高,使用小麦一定程度上也能节约豆粕的使用。公司可以根据原材料的性价比及时调整饲料配方中的主要材料,从而形成了在成本控制方面的优势。

公司根据对生猪生长规律及对营养的消化吸收效率,公司对小麦、玉米中所含主要有效的营养元素含量对比分析,并根据小麦和玉米的价格测算出小麦、玉米和豆粕之间替代关系。例如:豆粕价格位于2,800元/吨至3,200元/吨区间时,小麦每吨价格高于玉米每吨价格,并且价格差额大于140元/吨时,公司采用玉米作为饲料主要原料;否则,公司采用小麦作为饲料主要原料。

公司研发“小麦+豆粕”的过程中较好的解决了该等配方饲料两大技术难题生猪食用时的适口性问题和生猪食用后的腹泻问题。这两大技术难题的解决为公司全面使用“小麦+豆粕”型饲料配方技术提供了可靠的技术保障。

目前,公司除了在仔猪阶段(日龄约17日以下)的饲料只采用“玉米+豆粕”型饲料外,在生猪生长的其他阶段所需的饲料均可以采用“玉米+豆粕”型饲料或“小麦+豆粕”型饲料

8、中美差异

我国生猪市场肉产量基本稳定在5000~6000万吨,2018年出栏6.94亿头,2019年受非洲猪瘟影响,出栏5.44亿头。出栏标准体重115kg,销售均价在17元/kg,我国生猪市场达到了万亿规模

我国生猪消费以热鲜肉为主,所以生猪供给呈现销区分布特点,生猪市场规模远大于屠宰市场且屠宰也十分分散,整合难,生猪所有权将继续掌握在养殖企业手中。

企业

1、牧原的护城河

牧原的成本领先本质上是一体化模式的管理领先

所以分析牧原的领先优势,就需要分析生猪养殖各个环节的步骤,拆解哪些改良是管理带来的,哪些改良是技术带来的。技术带来的,”公司+农户”模式的企业是可以复制的,管理带来的领先,这类企业是无法复制的,这就是牧原的护城河。

猪企成本竞争比的就是两个:育肥日增重效率、每头母猪每年所能提供的断奶仔猪头数(PSY=母猪年产胎次x胎均产仔数x成活率),即多生少死增重快

技术:育种、配合饲料、人工授精技术、疫苗等方面,易传播和引进

管理:猪场设计、环境管控、人员管理、全局优化能力,难以简单外购

生猪养殖的大多数环节中,一部分取决于技术,一部分取决于管理,管理的这部分,正是牧原成本领先的护城河,技术的领先相对不那么牢靠,管理的领先需要其他公司也进行一体化的管理,一体化的管理意味着自建猪舍,即庞大的资本开支(牧原猪舍建造大约1100元/头,20万出栏量猪场费用约2.2亿_包括预备饲料、人员工资)。但目前猪企成本没有牧原底,行业集中度已经较高,超额收益亦逐渐递减,后续产生的现金流大抵不支持庞大的资本开支。

牧原的养殖模式下有更多的细节可以抠,成本有更多维度可以下降。行业养殖成本因管理不到位而降不下来的部分,牧原可以做到降低。这种优势并不是一开始就有的,而是经过了20多年的积累,从资金、技术到管理,每一个环节都需要时间去积累优势,直至今天,牧原的优势才刚刚开始体现

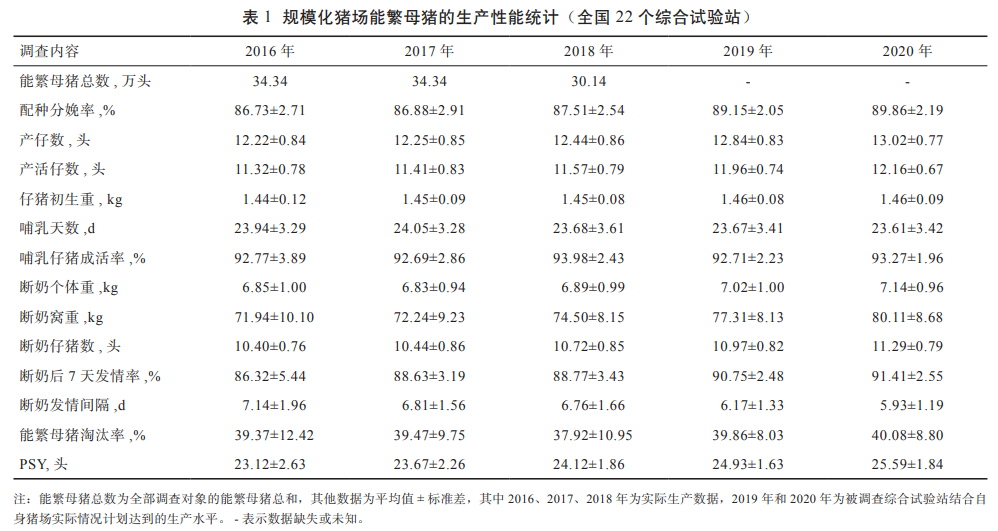

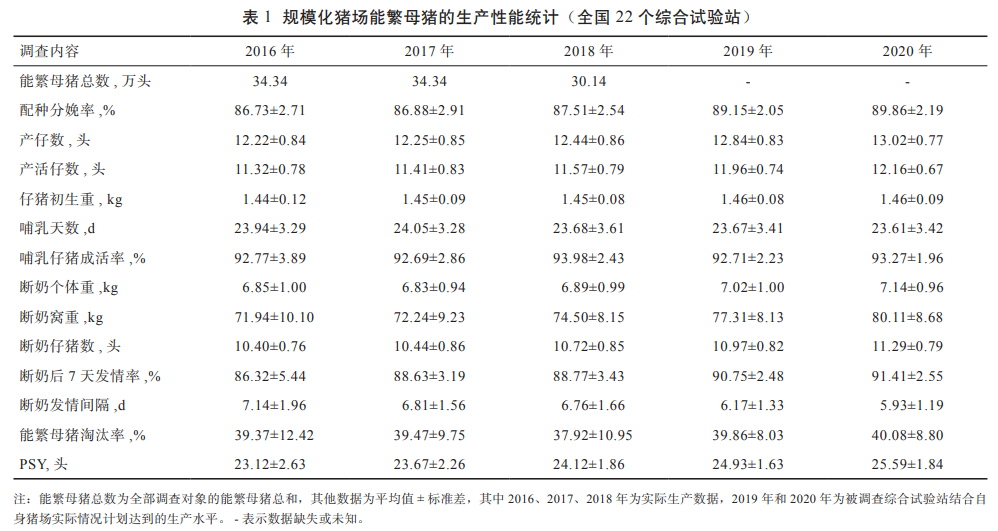

来源:高开国,王丽.我国规模化猪场繁殖性能调查分析

与国外的差距:

欧美发达国家2012年的PSY为25头,丹麦的优秀猪场PSY30头

2016-2020,我国母猪的配种分娩率在86%88%,断奶后发情间隔在6.767.14d,1周内的发情率为86%~89%,而国外好的生产水平为配种分娩率90%,断奶后发情间隔5.59d,1周内的发情率91%

2018年比2011年分别多出1.15和1.23头(产仔数12.22vs.11.07头,产活仔数11.32vs.10.09头),但丹麦猪场的产仔数已达14~16头,活产仔数达13头以上

我国哺乳仔猪成活率远高于欧美发达国家(92%vs.80%),人工投入多,导致被压死、冻死的较少

PSY=母猪年产胎次X胎产活仔x哺乳成活率。总体目标PSY28分解: 胎产活仔>12.82头,成活率>93%,年产胎次2.35胎,配种分娩率>90%胎间距<155d

财务数据验证

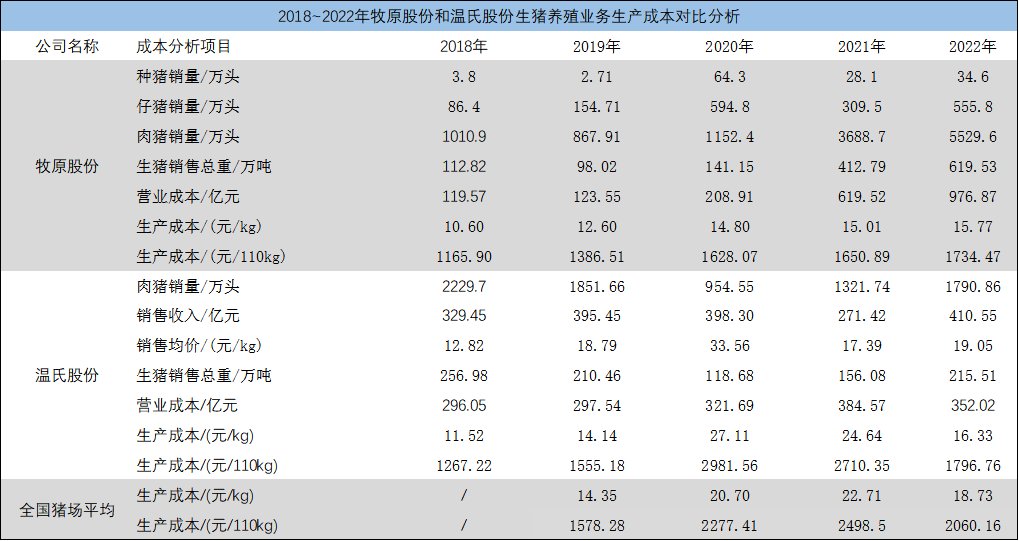

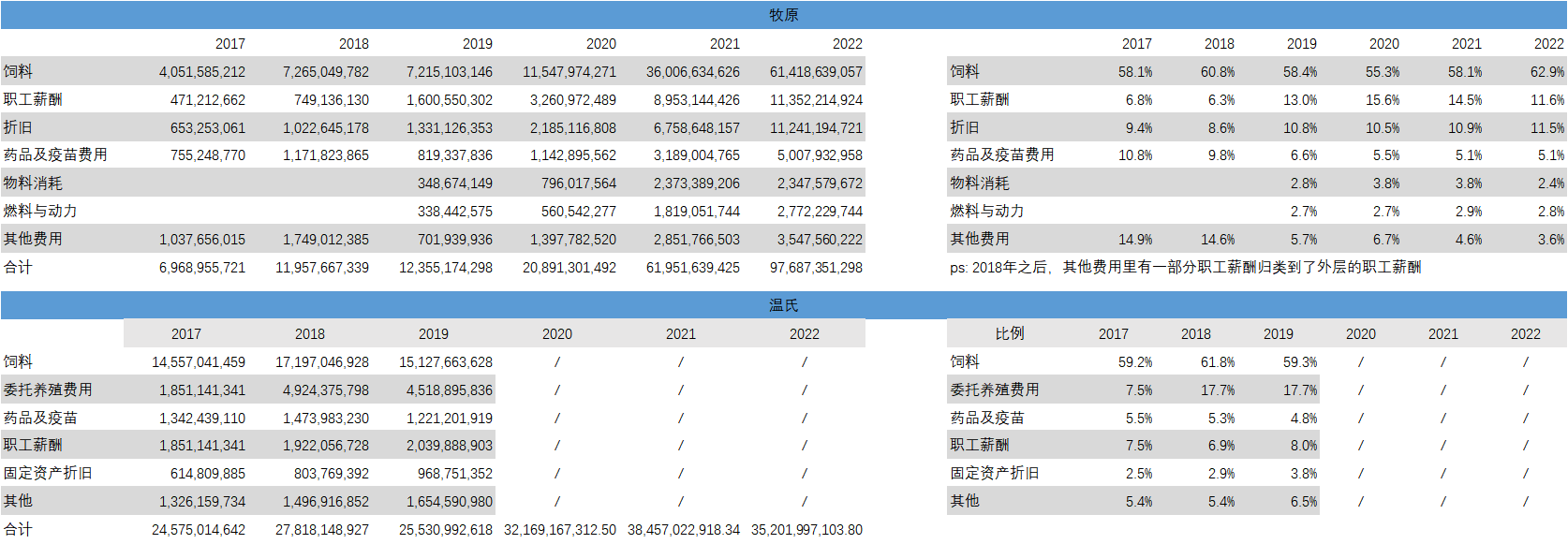

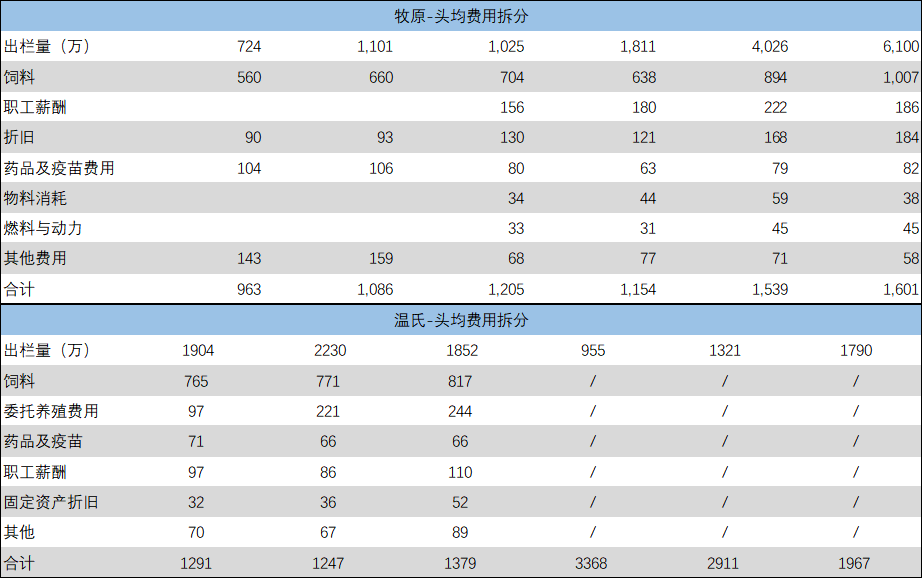

一体化养殖的牧原股份和”公司+农户”模式的温氏股份 成本对比:

ps:没有考虑南北差异对养殖成本的影响(南:售价高,饲料价格高,防疫困难,养殖困难;北:售价低,饲料价格低,养殖、防疫相对容易)

牧原生猪生产成本=生猪养殖业务营业成本÷(种猪销售量×种猪出栏均重+仔猪销售量×仔猪出栏均重+肉猪出栏量×肉猪出栏均重);温氏股份生猪生产成本=生猪养殖业务营业成本÷(销售收入÷销售均价)。

结论:

2018~2022非洲猪瘟期间,牧原的一体化养殖有更好的防疫措施,通过改造猪舍增加空气过滤措施、制定制度实行猪场封闭管理、对购买原料、养殖、屠宰流程严密管控,有效降低意外染病死亡的商品猪和母猪,而”散养”的温氏则遭受重创,打破了之前市场认为的分散养殖抗风险能力更强的观点

牧原在2018年披露过一次其他费用的组成:职工薪酬(27.44%)、物料消耗(3.68%)、燃料及动力(3.5%)、折旧运输(1.42%)、租赁费(0.94%)、车辆费(0.36%)、其他(0.64%)=合计(17.49亿元)

18年后,将其他费用中的物料消耗、职工薪酬、燃料与动力作为一级费用展示,故2019年职工薪酬增幅较大

结论:

2018—2022,牧原股份生猪养殖头均营业成本为963—1601元,呈逐年升高趋势,共增长638元,增长幅度为66%,最主要原因是原料粮价格上涨导致饲料成本增加(粮食价格增加447,增幅80%)

职工薪酬、折旧费用也呈逐年上涨趋势,主要原因是牧原股份近5年养殖规模高速扩张带来的人工成本和固定资产快速增加所致

药品疫苗费用方面,牧原近5年相对稳定,头均82.1元,但占头均营业成本的比例在逐年下降,一定程度上反映了牧原股份对生猪疫病的防控能力在逐渐提高。(也是秦英林提到的,用一体化采集到的日常生产的大数据筛选并剔除出不必要的疫苗和产生抗药性的药物,降低疫苗成本)

委托代养的方式是温氏股份头均生猪养殖成本整体高出牧原股份养殖成本的最主要原因,这也是“公司+农户”模式生产成本普遍高于“自繁自育一体化”模式的主要原因

委托代养费很难降下来, 公司对农户没有议价权,有经验的愿意养猪的农户是越来越少的,这部分成本会随着老龄化、城镇化而越来越高

Reference:

- 张丁辰.生猪养殖上市公司生产成本分析要要要以牧原股份和温氏股份为例

- 迟兰.规模化猪场母猪产仔性能的调查及改善对策

- 我国规模化猪场繁殖性能调查分析

- 段金钟,张涛.影响商南县规模化猪场母猪 PSY 因 素 分 析 及 建 议 对 策

- 高开国. 我国规模化猪场母猪繁殖性能的调查分析

- 提高PSY技术实施方案广西桂宁种猪有限公司

2、牧原的防疫经验

2020年的非洲猪瘟,各大猪企出栏量都降低了,唯独一体化养殖的牧原能够保持供应,在这一轮的情况中,高度集中化的管理使得防疫可控,证明了集团模式在疫情中的优势比公司+农户模式大。

下面分析一下牧原防疫的措施,以及为什么公司+农户模式复刻不了这些措施。

1. 全面升级防疫硬件、筑牢三道防线

- 筑建三道防疫体系:墙防疫体系。完善猪场周围围墙,只留大门口、出猪台、出粪池等位置与外界连通,其他区域全部围蔽,不留任何漏洞。排水沟用铁丝网阻拦,防止猫狗进入。生活区与生产区围栏防疫体系。彻底隔离生产区与生活区,确保所有进出只能通过唯一大门口进入。猪舍与猪舍隔离体系。隔离区域、片区生产区域、环保区域之间筑建隔离带,用不同颜色的衣服,区分不同区域的工作人员,做到不交叉。

- 厨房外移。场内厨房移至猪场外围,选取防护距离合理的地点,对食材进行消毒,对食材进行加热熟化,所有饭菜都经过高温后进入猪场。

- 前置消毒点。在现有猪场门口,增加一道消毒关卡,使用有效的消毒药物消毒。该点要具备对车辆、道路、人员、物资、药物疫苗的消毒能力。具备物资加热功能,对所有能进行加热的物资进行60℃、30min的加热。

- 建设车辆清洗烘干中心。所有进场或靠近猪场的业务车辆(饲料车、猪苗车、种猪车、猪粪车、垃圾车),在靠近猪场之前,都要在洗消中心进行清洗、消毒、烘干。烘干要求60℃、30min以上。

2. 全面封场、严控“五进五出”

- “五进”

a) 除了饲料、药物、疫苗、猪只及必要生产物资进入猪场,其他物资减少或禁止进入猪场。

b) 饲料入场前要对饲料车进行彻底消毒,通过中转的方式接驳进入猪场,有条件的可使用散装料塔传送进入猪场,阻止饲料车及饲料袋入场。

c) 药物疫苗在场外进行2次消毒,1次臭氧熏蒸,可以加热的进行加热处理后,方可进入场内。疫苗外包装必须经过有效消毒药物浸泡后,经过臭氧熏蒸方可入场。

d) 外来人员、本场休假人员进入猪场,存在较大风险,视为红色警戒。人员回场前进行有效隔离,对需要回场人员进行ASFV抽样检测。检测合格后,回场人员执行沐浴、换衣鞋,在生活区隔离后,方可进入生产区。在疫情高危区域,可执行封场。

e) 猪只引种要谨慎。ASFV感染猪,具有一定潜伏期,引种之前检测为阴性,但不能确保该猪没有被感染。在疫情高危区域,可以暂时闭群,不引种。

f) 所有物资进场,先经过消毒水彻底喷淋,有内孔的(如管道),也必须用消毒水消毒;物资必须经过60℃、30min加热后,方可入场。

- “五出”

a) 所有人员、猪只、医疗废弃物、垃圾、猪粪出场,必须经过中转,外来车辆不得进入场内。

b) 猪场出猪台设置单项回流关卡,确保猪只能出、不能进。运输车辆使用密封式猪车,确保运输安全。

c) 人员外出必须经过场长或者更高级别的管理人员审批,坚持只出不进,减少风险。

d) 在疫病流行高危区域,建议停止垃圾、猪粪、医疗废弃物外运。确实需要外运的,经过中转的方式转运出去,对中转点进行彻底消毒。

e) 疫病高危区域,实行“封场、闭群”,切断外来可能的传播风险,保证场内安全。

3. 切实控制饲料生产防疫安全

饲料厂接触的外界车辆最多,人员来源复杂,原料产地较多,运输途经路线较长,感染风险大。通过一系列防疫手段,提高饲料厂防控等级。

- 建立前置清洗消毒点。所有到饲料厂的车辆,在前置点清洗干净并消毒。原料车与成品料车使用不同的地点。

- 厂区门口消毒。对所有进入厂区的车辆,使用喷淋系统,对车辆进行彻底喷淋消毒,驾驶室使用雾化消毒机消毒。司机人员换衣、换鞋,经过雾化消毒进入厂区。

- 原料与成品区域隔离。原料车与成品料车从不同入口进出饲料厂,做到不交叉。饲料厂区域内对原料区与成品料区进行物理隔离,用不同颜色衣服区分工作人员,做到不交叉、不串岗。

- 饲料生产区域隔离。用物理隔离带把饲料生产区与生活区隔离开,员工上班必须经过沐浴房沐浴换衣方可进入生产区域。进入生产车间进行二次换衣换鞋。

- 高温制粒生产。更改饲料生产工艺,对所有饲料进行高温处理。80℃、3min以上制粒。

4. 健全防疫管理体系、压实防疫责任

猪场场长要制定符合本场的防疫管理体系,落实防控责任。每一个防控环节如何操作应制定流程图,对操作人员进行思想及操作培训。建立监督机制,监督每个防疫环节落实情况,确保无漏洞可钻。

5. 积极与政府沟通协作、打赢防“非”攻坚持久战

与当地动物防疫部门紧密联系,掌握实时疫情动向。落实动物防疫部门提出的防疫指导意见,不断升级防疫硬件,制定合理的防疫流程并监督落实。对猪场周围3公里内的散养户进行规范并开展相关消毒工作。监控猪肉产品及生猪进入猪场周边地区,确保大环境安全。

2023年6月份的四川猪瘟:如果是长时间的炎热天气,7天猪瘟就消除了;如果是阴+雨的天气,可能会持续几个月;非洲猪瘟发生的时候,农户会卖出还没有感染的小猪回收现金,如果等猪生病死了,就直接清零了,此时市场上猪肉会过量,猪价会下跌

财报

公司生物资产包括:消耗性生物资产、生产性生物资产。

消耗性生物资产包括仔猪、保育猪、育肥猪及其他,消耗性生物资产在存货中核算

生产性生物资产包括:未成熟的种猪、成熟的种猪,种猪包括种公猪和种母猪。生产性生物资产按照成本进行初始计量。外购的生产性生物资产的成本包括购买价、相关税费、运输费、保险费及可直接归属于购买该资产的其他支出。

自行繁育的生产性生物资产,成本包括其达到预定生产经营目的前发生的饲料费、人工费、应分摊的固定资产折旧费、成熟的生产性生物资产折旧费及其他应分摊的间接费用等。成熟的生产性生物资产的后续饲料费、人工费及其折旧费等支出归集计入仔猪成本。

种猪使用寿命30个月

Q&A

1、是否存在窄区高频震荡?

如2022年6月到12月,猪价从12块到27块,2023年2月份又快速跌倒15。猪企赚钱,但也赚不多,勉强维持生存。

不存在。如果猪价能快涨快跌,那就意味着供需能迅速恢复平衡。但实际上,生猪产能的扩张需要能繁母猪扩张(10个月)+商品猪育肥(5个月),除非大家都能很精准的预测周期的高峰低谷,并协调一致增产减产,不然供给不可能被1-5个月内迅速弥补或迅速消灭。

精准预测周期并使得行业内玩家利益协调一致,本身就是不可能的事情。

2、政府救助正邦会不会导致产能无法出清,猪价长期低迷?

江西政府救助正邦大概率是特殊情况。从税收和就业两方面考虑。一税收,国家取消了农业的增值税和所得税,所以猪企是不用交税的,这从牧原财报利润表税收一栏也可以看出,所以地方政府不会有为了收税救助这类企业的想法;二是就业,这方面存在可能,但农业提供的就业不像工业确定性那么大,比如富士康。农业受自然环境影响很高,生猪养殖又是个高度竞争的行业,其就业的稳定性差很多,而且农民离开养殖企业,也可以自己养猪,毕竟代养制也都是农民自己出场地、出工时。

3、猪周期和其他投资标的不同的地方

1、产量不能保存

- 仔猪生产出来,如果不买掉,就需要每天吃饲料,会加剧亏损;钢铁则不用,可以储存起来,最多花点场地成本和折旧成本

这就造成了一个影响:

到了出栏时间,就必须卖出商品猪,企业会陷入快速亏损周期

2、需求稳定,基本不受经济周期影响

- 猪肉可以看做必需品消费,经济好与坏消费总量几乎不变

- 这就导致影响因子减少了一个,相对更容易判断

4、非瘟带给牧原的红利能否维持

非洲猪瘟期间,牧原和其他的猪企利润差拉大,主要因为牧原防疫优秀,损失较小,死淘率低。

过去牧原养殖成本10元/kg,温氏11元/kg,价差1元/kg。会不会因为非瘟将价差拉到2~3元,牧原14、温氏16?

如果价差拉大,是否可持续?如果可持续,能持续大概多久?如果不可持续,是为什么?是死淘率降不下来还是农户猪舍建造成本增加?

待考证!

5、为什么买牧原,不买其他出栏增速更多、弹性更大的猪股?

出于安全性考虑,没有充足的现金流熬过周期底部,企业很难活到周期反转,尤其是经历了两年多持续的亏损。一旦企业资金出问题,市场意识到你无法存活的时候,估值几乎会归零,很容易造成本金永久性亏损。

6、牧原会破产吗?

大概率不会。

如果牧原破产,意味着亏损严重,甚至资不抵债,银行抽贷。由于行业整体的成本明显高于牧原,如果牧原亏损都到这种地步,那么其他企业肯定先于牧原破产。

如果其他公司破产,那么产能必然下降,供给收缩,猪价上行,牧原就不会大规模亏损,甚至会大规模盈利,就更不可能亏到破产了。

如果其他企业不破产,负债率肯定也远远高于牧原,他们负债高都不破产,那又怎么指望负债率低的破产。

7、牧原的成本量化

二元回交、低豆粕日粮、先进猪舍管理、育种技术等一系列技术分别带动成本下降了多少?